Basement Workshop

Miscellaneous stuff about audio, radios, guitar and alcohol

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

YAMAHA CT-1000

一体中に何が入っているのか?と思わせるような縦長のでかい図体。

しかし、レバーやつまみを含む全体のデザインは落ち着き感があり、スケールやメータもシルバーで

統一されていて、さすが YAMAHA。 美しい。

照明も、スケール全体を照らすタイプではなく、ポインタとメータのバックライトだけ。

確かに、「夜のコンビニ」 のように煌々と光っている必要はどこにもない (笑) 。

(初期状態)

フロントパネルやつまみが手垢で汚い。

FM のポインタが 500kHz もずれている。

AM の感度が極端に悪い。

(RF調整後の音)

若干 「いがらっぽい」 感じはしたが、YAMAHA らしい音場の広さがいい感じ。

「YAMAHA ビューティ」 という揶揄とも賛美とも取れる言葉があるが、CT-1000 はその真骨頂なのかもしれない。 楽器の鳴りがいいし、実在感もある。 ただ、低音が若干弱く、軽い感じ。

電解コンがへたっているのか。

(清掃と音質改善)

「ウッドケースの色調に合わせた脚」・・・と思ったら、ヤニで黄色く変色したシルバーだった (笑)。

石鹸を使用して脚と底板を洗浄し、綺麗に。

パスコンが多い方が安心感も大きいが、これも一つの設計思想なのか。

交換ついでに容量も増やし、C219 (10uF/16V) → 100uF/50V とした。

このパスコン交換により劇的な変化を見せるとは、思ってもいなかった。

ウッドベースの重低音と、弦が指板に当たる時の 「バチン」 という音が生々しい。

それよりも何よりも、リバーブやライブのホールトーンが素晴らしい!

エンヤの重厚な響きも、小編成のバロックも、包まれるようなこの残響音は、初体験。

手持ちのチューナーでは 3 番目に古いが、「取っておきたいチューナー」の 3 指に入りそうな感じ。

なんて思っていたら、後で大変なことになるとは・・・。

PR

FM 用ヘンテナ(続き)

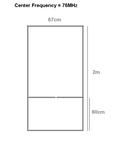

マッチングスタブ付きのループアンテナらしいが、その動作原理はよく分からないヘンテナ。

・ゲインが明らかに Folded Dipole より取れる。

・平面・縦長アンテナなので、風や雪の影響を避けて家の壁面に設置可能。

(課題その1)

これまで、「適当に巻いた」 チョークバランを入れて、「効いているはず」 と信じてきたが、ケーブルの取り回しや同軸ケーブルへのボディイフェクトで信号強度が変るので 「全くだめ」 の模様(笑)。

そこで、76MHz 近辺で効く 「シュペルトップバラン」 とすることに。

66cm (300 ÷ 76 ÷ 4 x 0.67) の網線を付け、早速実験。え?ボディイフェクトでまだ変る。

ヘンテナの給電点にワンターンコイルを装着し、ディップメータで測定すると、なんと 74MHz 近辺に同調している。

スタブの位置を上昇させていくと、76MHz で大きくディップするようになった。

適当なバラック構成の為、スタブの位置がいつの間にか下がっていたらしい。

調整後は、同軸を触っても変化しなくなった。

「同調していない=SWR が高い=シュペルトップバランの効果が現れない」 だからだろうか。

(課題その2)

バランを入れたところで、

バランを入れたところで、

「平衡/不平衡変換=芯線と網線を交換しても変化しない」

を確認するために交換してみると、信号強度が明らかに悪化するではないか!

何度やり直しても結果は同じだったので、

・ヘンテナが (工作が悪くて) 左右対称でない状態になっている

・到来する電波が円偏波 (右回転または左回転) になっている

なんてのが考えられるが、仮に複雑な反射や回析が起こって円偏波になっていたとしても、左右の回転の差を検知できるには、アンテナ側がその構造になっていないといけないハズ (左巻き/右巻きのヘリカルとか)。

または、接続が切れて単に電気的に左右の長さが異なっているだけか?

最初から抱えている接続部の不安定性を取り除くのが先決の模様・・・。

アンテナ界の 「不思議ちゃん」、ヘンテナとの戦い?は続くのだ。

・ゲインが明らかに Folded Dipole より取れる。

・平面・縦長アンテナなので、風や雪の影響を避けて家の壁面に設置可能。

(課題その1)

これまで、「適当に巻いた」 チョークバランを入れて、「効いているはず」 と信じてきたが、ケーブルの取り回しや同軸ケーブルへのボディイフェクトで信号強度が変るので 「全くだめ」 の模様(笑)。

そこで、76MHz 近辺で効く 「シュペルトップバラン」 とすることに。

66cm (300 ÷ 76 ÷ 4 x 0.67) の網線を付け、早速実験。え?ボディイフェクトでまだ変る。

ヘンテナの給電点にワンターンコイルを装着し、ディップメータで測定すると、なんと 74MHz 近辺に同調している。

スタブの位置を上昇させていくと、76MHz で大きくディップするようになった。

適当なバラック構成の為、スタブの位置がいつの間にか下がっていたらしい。

調整後は、同軸を触っても変化しなくなった。

「同調していない=SWR が高い=シュペルトップバランの効果が現れない」 だからだろうか。

(課題その2)

「平衡/不平衡変換=芯線と網線を交換しても変化しない」

を確認するために交換してみると、信号強度が明らかに悪化するではないか!

何度やり直しても結果は同じだったので、

・ヘンテナが (工作が悪くて) 左右対称でない状態になっている

・到来する電波が円偏波 (右回転または左回転) になっている

なんてのが考えられるが、仮に複雑な反射や回析が起こって円偏波になっていたとしても、左右の回転の差を検知できるには、アンテナ側がその構造になっていないといけないハズ (左巻き/右巻きのヘリカルとか)。

または、接続が切れて単に電気的に左右の長さが異なっているだけか?

最初から抱えている接続部の不安定性を取り除くのが先決の模様・・・。

アンテナ界の 「不思議ちゃん」、ヘンテナとの戦い?は続くのだ。

SANSUI TU-D707

おまけに、「L-02T と僅差」 らしいので、期待と想像はどこまでも膨らんでいたのだ (笑)。

ところが、最初にメインのシステムで聴いた時のガッカリ具合は酷かった。

TU-D607 に負けるどころか、先輩の TU-707 に対しても?な状態だったのだ。

もちろん、RF の調整はしたものの、それ以外の調整はしていないので完全な状態とは言えないだろうが、いがらっぽい様なザラついた音にはがっかり。

(初期状態)

AFC が外れているし、メータがセンターに合っていない。

しかし、RF の調整のずれはほとんど無く、TU-707 よりは経年変化が見られない。

(デザイン)

黒のメータと、品の無い (笑) ディジタル表示。 どう見てもクリーム色の大人しいスケールに似つかわしくない。

フロントエンドや出力アンプ基板 (一部) にシールド。

基板のハンダ面に、パスコンの追加がいくつかある。

特に、終段のバッファアンプの電解コンにフィルムコンをパラってある (±B x L/R=4 pcs) のは結構な拘り。

(調整直後の音質)

音場がやや後退した位置に張り付き、YAMAHA のレシオ検波のような三次元感はあまり無い。 ベースの 4 弦の音が十分に出ているが、音程が感じられない。

気を取り直して、我慢しながら長時間聞いていると、だんだん音が変わっていくのが分かる。

いや、別に無理に慣れようとしているのではない (笑)。

長期間未使用だったために、電解コンデンサのリフォーミングが起きている可能性が高い。

ざらつき感に隠れていた楽器が時間と共に聞こえるようになり、ピアノとアコースティックギターがリアルに鳴ってきた。

(端子の清掃後の変化)

基板のグランドのターミナル (F-2870 他)、バッファアンプ (F-2875) のコネクタの接点に DeoxIT を塗布して何度か摺動させて改善があるのかを確認。

すると、バラバラに鳴っていた楽器がまとまりを見せた上に、ベースの音程がくっきりと出るようになった!

TU-D607 で感じた新鮮な感じが蘇る。 これが本来の TU-D707 の実力なのだろうか。

(今後)

電源のバイパスコンデンサーの劣化もさることながら、信号経路の電解コンやセパレーション調整回路の BP コンデンサーも精神的に良くない。

この辺の交換・一掃をすれば、本来の "The Prince" の姿を現すのだろうか。

YAMAHA A9 の修理は進むのか?

(初期状態)

・切れていないランプは点くものの (当たり前)、プロテクタが外れない。

→仮に A7 と同様、ランプがインターロックの一部となっているとすれば、ランプを交換すれば動作する可能性あり。

・ボリュームの動きが渋い。 どうやら A9 の鬼門の一つらしい。

(捜索状況)

・YAMAHA にサービスマニュアルをお願いしたが、「外部には出せません」という、あるのか無いのか分からない返事。

・やっとのことで見つけたマニュアル販売のサイトに料金を払ったが、エラーとなる (笑)。

直接文句を言ったら、「ファイルが大きいので、別 URL を用意する」 とのこと。

連絡のあった URL からダウンロードし、開けてみると、中身は Pioneer A-9 のマニュアル (大爆笑)。

「アップロード時に間違ったらしい。探すから。」 との返事があったが、未だ連絡なし・・・。

どうなることやら・・・・。

SANSUI TU-707

(初期状態)

・脚がない

・FM の感度が極端に悪く、当然ステレオにもならない

・AM の感度が悪い上に、スケールに全く合っていない

・ダイアルスケールのランプが 4 個のうち 1 個だけしか点かない。

・電源部の電解コンに、スリーブが下がったり開放弁の部分が膨らんだりしているものがある。

(初期概略調整)

・FM、AM 共に、バリコンのトリマを調整すると目を覚ましたように S メータが振れ出し、最大値に張り付いた。そんなに元気に振れなくても(笑)。

ステレオのランプは点いたが、最適同調部分が Tuning Meter のセンターではない。

・FM のチューニング中にガサ付きや周波数ジャンプが起こる。 DeoxIT をバリコンシャフトの支持部分に注し、スケールを何度も往復。これで解消。

(マニュアルに基づく調整)

・FM/AM の感度の悪さとトラッキングのずれは、LC の調整で復活 (IF/ディスクリミネータ/セパレーションの調整方法は割愛)。

FM Dial Calibration: L04, TC04 (F-2678)

FM RF Adjustment: L01/L02/L03, TC01/TC02/TC03 (F-2678)

AM Dial Calibration: T04, TC06 (F-2678)

AM RF Adjustment: Bar Antenna L702/TC05 (F-2678)

・メータの振れは、3/4 ぐらいのところに調節。

VR02/F-2678

・Tuning Meter のセンターがずれていたので、調整。

T03/F-2678

(部品交換)

何だか低音がスカスカだし、いがらっぽい感じの音なので、470uFx2 以外の電源部のコンデンサを全部交換。

12V 出力の 47uF だけは、低音の増強を目的に330uFに。

点かない電球を調べてみて驚いた。 通常の電球かと思ったら、L-01T と同様の取り付け方法の、麦球ならぬ「空豆球」(笑)。 同じものは見つからないだろうなあ。

(音質)

調整と電源部のコンデンサ交換で見違えるようになった。

後継機の TU-D607 に比べると、広がり感が若干が落ちる(スペック上も 5dB 劣る)。

楽器の実在感も期待ほどでない。 TU-D607 にセピア色を足した感じ。

カップリングとデカップリングのコンデンサの交換が必要のようだ。

レシオ検波ということで、YAMAHA 同様リバーブがよく聞こえ、奥行き感がよい。

YAMAHA の T-4 と発売時期と価格帯が似ており、傾向も似ているが、鳴り方が違うのは面白い。

交換したコンデンサのエージングが進んでいるのか、聞いているうちに徐々に良くなるのがわかる。

(その他)

TIC では、Shootout の順位はそこそこなのに、特別扱いを受けている。

先日も eBay で $50 で落札された事に 「気づいていれば絶対に入札したのに!」 と大騒ぎになっていた。

肝心の音に関しても、Quartz Lock が 「煩わしい」 と表現されるばかりで良いのか悪いのか分からないし、 Shootout の対象にもなっていない TU-D607 (TU-719) だが、俺の好みでは TU-D607 の圧勝と思う。

KT-5020 と同様、西洋人と日本人の好み・音感の違いなのか?

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

[05/26 2H]

[02/03 ポムロル]

[01/24 cooltune]

[10/11 ポムロル]

[10/10 BLUESS]

[10/05 ポムロル]

[10/04 BLUESS]

(04/02)

(12/25)

(12/25)

(02/02)

(11/04)

(06/22)

(04/01)

(01/28)

(09/29)

(08/11)

HN:

ポムロル

性別:

男性

自己紹介:

真空管ラジオ、無線機、オーディオ、ギター、洋楽が大好きなオヤジ。

(10/04)

(10/05)

(10/07)

(10/07)

(10/18)

(10/21)

(11/10)

(11/28)

(12/24)

(12/25)