Basement Workshop

Miscellaneous stuff about audio, radios, guitar and alcohol

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

FM 用アレイアンテナ?

素子数の多い八木宇田アンテナを購入して高く挙げれば即解決する話。

だが、それでは面白くないし室内で実験もしたい。

特に、ゲインの取れる 「アレイ」 という言葉には無限の可能性を感じるのだ。

要は、送信側で言えば 「同相の電流を沢山並べる」、受信で言えば 「開口部 (アパーチャ) を広げる」 事に専念すれば良い。 「小さくて高ゲイン」 はやはり理論的には無理。

色々調べていくうちに、20世紀初頭から様々なアンテナが考案されて来ている。 ざっくりと言うと、「波長と位相を踏まえたトポロジー理論」。

その中で出会ったヘンテナはいいアンテナだったが、その後

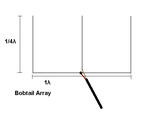

に興味が。 5 エレメントの Bruce Array の幅は約 1λ で、 Bobtail Array の幅と同じ。

おまけに、Bruce Array の一辺は 1/4λ x 1.05、俺がターゲットにしている 76MHz ではおおよそ 1m で、手持ちのアルミパイプの 1m にぴったり(笑)。 同じ材料で両方が実験できそう。

だが、問題はどちらも垂直偏波だということ。

単純に 90° 回転するだけで水平偏波としての動作をするのかが疑問。 これは J-POLE と同じ疑問。

さて、FM 用アンテナとしての実用性は? 支持方法は? (つづくかも)

だが、それでは面白くないし室内で実験もしたい。

特に、ゲインの取れる 「アレイ」 という言葉には無限の可能性を感じるのだ。

要は、送信側で言えば 「同相の電流を沢山並べる」、受信で言えば 「開口部 (アパーチャ) を広げる」 事に専念すれば良い。 「小さくて高ゲイン」 はやはり理論的には無理。

色々調べていくうちに、20世紀初頭から様々なアンテナが考案されて来ている。 ざっくりと言うと、「波長と位相を踏まえたトポロジー理論」。

その中で出会ったヘンテナはいいアンテナだったが、その後

- Bobtail Array

- Bruce Array

に興味が。 5 エレメントの Bruce Array の幅は約 1λ で、 Bobtail Array の幅と同じ。

おまけに、Bruce Array の一辺は 1/4λ x 1.05、俺がターゲットにしている 76MHz ではおおよそ 1m で、手持ちのアルミパイプの 1m にぴったり(笑)。 同じ材料で両方が実験できそう。

だが、問題はどちらも垂直偏波だということ。

単純に 90° 回転するだけで水平偏波としての動作をするのかが疑問。 これは J-POLE と同じ疑問。

さて、FM 用アンテナとしての実用性は? 支持方法は? (つづくかも)

PR

YAMAHATX-900 浮き沈み

ところが、TX-900 の IFT のスラグの穴形状が 「□」 なため、所有のツールの中には無かった。

そこで爪楊枝(笑)で自作して使用していたが、木が柔らかくて途中で使用不能に。

ここで悪夢が(笑)。

「一回だけ」 と思い、マイナスドライバを使ったのが運の尽き。

スラグを割ってしまったのだ・・・。

IFT を売っているパーツ屋がほとんど無いのに加えて、あったとしても 455kHz 、10.7MHz それぞれ標準的なものであり、このスラグの径のものは絶望的・・・。

気を取り直して、この時期に生産された YAMAHA のチューナーでジャンクのものから移植を図ることに。

入手したドナーは TX-500。 ところが、下位モデルとは言え、回路構成とパーツの種類が異なっている!

・・・気を取り直してよく観ると、プラスティックモールド型の IFT に同じスラグが使われているではないか!

ここで、写真のような自作ツールを、困ったときのお助け材料、竹籤(笑)で製作。

爪楊枝のように変形したりせず、完璧。 スラグの摘出・移植完了。

結局、振り出しに戻っただけ。

恐らく IFT の一次側に入っているキャパシタの容量抜けと、ハンダの劣化だろう。

買っておいた、温度補償用のキャパシタを足して実験してみよう。

SONY ST-A6B 所見

(入手時の状態)

外観は非常にきれいで、とても 30年近くも経った個体には見えない。 取り扱い説明書も付いてきて、前オーナが大切に扱ってきたようだ。

何より、このオーバサイズのメータが魅力。 アナログメータ大好きな俺としては、VU メータのように動きはしないが、これを眺めながらの音楽は最高。

(感度と音質)

まず、最初は音が出なかった。 ・・・と思ったものの、ピンケーブルを間違えただけだった(笑)。

ところが、信号強度表示が小さく、ステレオにならない。

19kHz 調整用の RT301 を調整すると、あっさりステレオに。

感度が悪すぎるので、フロントエンドを調整しようとすると、バリコンのトリマがキャビネットの後ろを向いており、通常の調整用ドライバではムリ。 後回しとすることに。

音質はこれまたビックリ。 調整は終わっていないものの、セパレーションはいいし、何よりもマーシャルアンプの音圧感がとんでもなくリアル。

さて、トリマ調整用の冶具でも自作して、調整しますか。

KENWOOD L-01T のランプ交換

(手順 1)

ソケットはロック式で固定されているだけなので、指で反時計回りに1/4回転ほど回すだけで外れる。

ランプの装着方法は、リードをソケットに巻き付けるタイプ。 かみさんからマチ針を借りて(笑)、先端を引き起こす。

反対側も引き起こして解くと、ランプが抜ける。

交換用のランプを、外したときの逆の要領で巻きつける。

左の写真のようになるので、露出している接点になる部分のエナメルをヤスリで剥がす。

後はパネルにソケットを装着して完了。

理想のリバーブを求めて

どんなにギターを練習しても、どんなにがんばってイフェクタで理想の音に近づけようとも、どーーしても達成できないのは、プロによるリバーブ/ディレイの音。

勿論、ギター側で掛ける場合もあるだろうし、録音時に卓で付け加える場合があるだろうが、どうしても 「あの」 雰囲気が出せない。

プリディレイが 300ms ほど掛かった後に 「あからさまな反射音ではない」 リバーブ音。

(貧乏初心者時代)

最初はギターアンプについているスプリングリバーブのみ。 GS の 「テケテケ」 サウンドや一部の曲では問題ないが、明らかなエコーは得られず、悶々。 アルバイトで買った Pearl の AD-33 でやっと一歩前進。 BBD 素子の 「枯れ具合」 と、2ch あるイフェクトは非常に良かったが、300ms 以上のロングディレイに対応できないのと、プリディレイ付リバーブは得られず。

(就職直後)

やっと自分のお金で楽器類を買えるようになり、当時 11 万円もする YAMAHA の SPX-90 を予約し、立川の Rock-in で数台しか入荷しない初回出荷品を入手。 当時としては信じられないくらいのイフェクトの種類と音質の良さにはビックリ。

確かに、500ms まで伸びたクリアなディレイは非常に良かったが、「いかにもシミュレートしました」 といった感じのリバーブの 「ジャラララン」 という荒いリフレクションと短いプリディレイにはガッカリ。

マルチイフェクツとしては名器の部類だろうが、これまた悶々。

(ここ数年)

一時すっかり諦めていたリバーブ熱が再発し(笑)、中古のディジタルディレイ/リバーブを物色。

IBANEZ SDR-1000

ROLAND DEP-3

BOSS RV70

BOSS RRV-10

を短期間に入手。

SPX-90 の時代の音に比べると、かなりいい線を行っており、かなり満足できるようになったが、まだ不自然な感じ。 やはりプロ用の機材を手に入れるしかないのだろう。

(最近)

リバーブを意識していなかったが、「真空管プリアンプ付ディジタルイフェクツ」 という文句に飛びつき、ZOOM の E-9150 を入手。

そのディレイ処理にビックリ!

全く同じ音が返ってくる所謂 「エコー」 ではなく、返りの音のダンプがうまく効いていて、かなりプリディレイ付リバーブに近い音がするのだ。

それに真空管プリアンプのオーバドライブの掛かり方が自然な上に、ノイズゲートの処理がうまく、「これ一台で 3 杯ドンブリ飯が食える」(笑)感じ。

当初の目的からは若干外れたものの、今は E-9150 でギターの練習が楽しくなったのは言うまでもない。

理想のプリディレイ付リバーブは、何処?

勿論、ギター側で掛ける場合もあるだろうし、録音時に卓で付け加える場合があるだろうが、どうしても 「あの」 雰囲気が出せない。

プリディレイが 300ms ほど掛かった後に 「あからさまな反射音ではない」 リバーブ音。

(貧乏初心者時代)

最初はギターアンプについているスプリングリバーブのみ。 GS の 「テケテケ」 サウンドや一部の曲では問題ないが、明らかなエコーは得られず、悶々。 アルバイトで買った Pearl の AD-33 でやっと一歩前進。 BBD 素子の 「枯れ具合」 と、2ch あるイフェクトは非常に良かったが、300ms 以上のロングディレイに対応できないのと、プリディレイ付リバーブは得られず。

(就職直後)

やっと自分のお金で楽器類を買えるようになり、当時 11 万円もする YAMAHA の SPX-90 を予約し、立川の Rock-in で数台しか入荷しない初回出荷品を入手。 当時としては信じられないくらいのイフェクトの種類と音質の良さにはビックリ。

確かに、500ms まで伸びたクリアなディレイは非常に良かったが、「いかにもシミュレートしました」 といった感じのリバーブの 「ジャラララン」 という荒いリフレクションと短いプリディレイにはガッカリ。

マルチイフェクツとしては名器の部類だろうが、これまた悶々。

(ここ数年)

一時すっかり諦めていたリバーブ熱が再発し(笑)、中古のディジタルディレイ/リバーブを物色。

IBANEZ SDR-1000

ROLAND DEP-3

BOSS RV70

BOSS RRV-10

を短期間に入手。

SPX-90 の時代の音に比べると、かなりいい線を行っており、かなり満足できるようになったが、まだ不自然な感じ。 やはりプロ用の機材を手に入れるしかないのだろう。

(最近)

リバーブを意識していなかったが、「真空管プリアンプ付ディジタルイフェクツ」 という文句に飛びつき、ZOOM の E-9150 を入手。

そのディレイ処理にビックリ!

全く同じ音が返ってくる所謂 「エコー」 ではなく、返りの音のダンプがうまく効いていて、かなりプリディレイ付リバーブに近い音がするのだ。

それに真空管プリアンプのオーバドライブの掛かり方が自然な上に、ノイズゲートの処理がうまく、「これ一台で 3 杯ドンブリ飯が食える」(笑)感じ。

当初の目的からは若干外れたものの、今は E-9150 でギターの練習が楽しくなったのは言うまでもない。

理想のプリディレイ付リバーブは、何処?

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

[05/26 2H]

[02/03 ポムロル]

[01/24 cooltune]

[10/11 ポムロル]

[10/10 BLUESS]

[10/05 ポムロル]

[10/04 BLUESS]

(04/02)

(12/25)

(12/25)

(02/02)

(11/04)

(06/22)

(04/01)

(01/28)

(09/29)

(08/11)

HN:

ポムロル

性別:

男性

自己紹介:

真空管ラジオ、無線機、オーディオ、ギター、洋楽が大好きなオヤジ。

(10/04)

(10/05)

(10/07)

(10/07)

(10/18)

(10/21)

(11/10)

(11/28)

(12/24)

(12/25)